Westen bündelt Forderungen

Die Gemeinsame Agrarpolitik wird gerade verhandelt. Es geht darum, für die nächste Periode von 2023 bis 2027 entsprechende Weichen zu stellen. Dabei gibt es naturgemäß unterschiedliche Interessen, die je nach Struktur der Land- und Forstwirtschaft stark auseinandergehen. Um der Position der kleinstrukturierten Betriebe im Berggebiet mehr Nachdruck zu verleihen, haben sich Tirol, Salzburg und Vorarlberg mit Südtirol und Bayern zusammengeschlossen und ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet.

Bäuerliche Familienbetriebe stärken

Zentrale Forderungen sind der Erhalt der bäuerlichen Familienbetriebe bzw. deren Stärkung. Deshalb soll die 2-Säulen-Struktur in der GAP erhalten bleiben, wobei für die Regionen beziehungsweise Länder eine eigenverantwortliche Gestaltung der zweiten Säule gewahrt werden muss. Dafür muss in den nationalen Strategieplänen Platz bleiben. Gerade für schwer zu bewirtschaftende Gebiete ist das essentiell. Die regionalen Probleme sind unterschiedlich, weshalb es mehr nationale Lösungsmöglichkeiten braucht. Der Spielraum dafür soll auch durch das Anheben der bisherigen De-Minimis-Grenze auf 30.000 Euro für den relevanten Dreijahreszeitraum erhöht werden. Außerdem muss die Position der Junglandwirtinnen und Junglandwirte weiter gestärkt und ausgebaut werden. Hinzu kommt, dass Abläufe vereinfacht werden müssen. Es kann nicht sein, dass Verwaltung und Kontrolle immer weiter verkompliziert werden, der Output hingegen sinkt. Das passt nicht mehr zusammen und gehört geändert.

Forderungen zur Säule 1

Eine klare gemeinsame Forderung ist die Fortsetzung der Direktzahlungen als grundlegende Einkommensstützung. Es braucht einfache Definitionen

und praxistaugliche Maßnahmen, die eine längerfristige Planbarkeit garantieren und zugleich in der Umsetzung keine unnötigen Hürden für Kleinst- und/oder Nebenerwerbsbetriebe bieten. Wer eine nachhaltige und standortangepasste Landwirtschaft will, kommt um einen Zuschlag für die ersten Hektar nicht herum. Diese Förderung ist für die Tiroler Betriebe von größter Bedeutung und eine Aufwertung der Unter

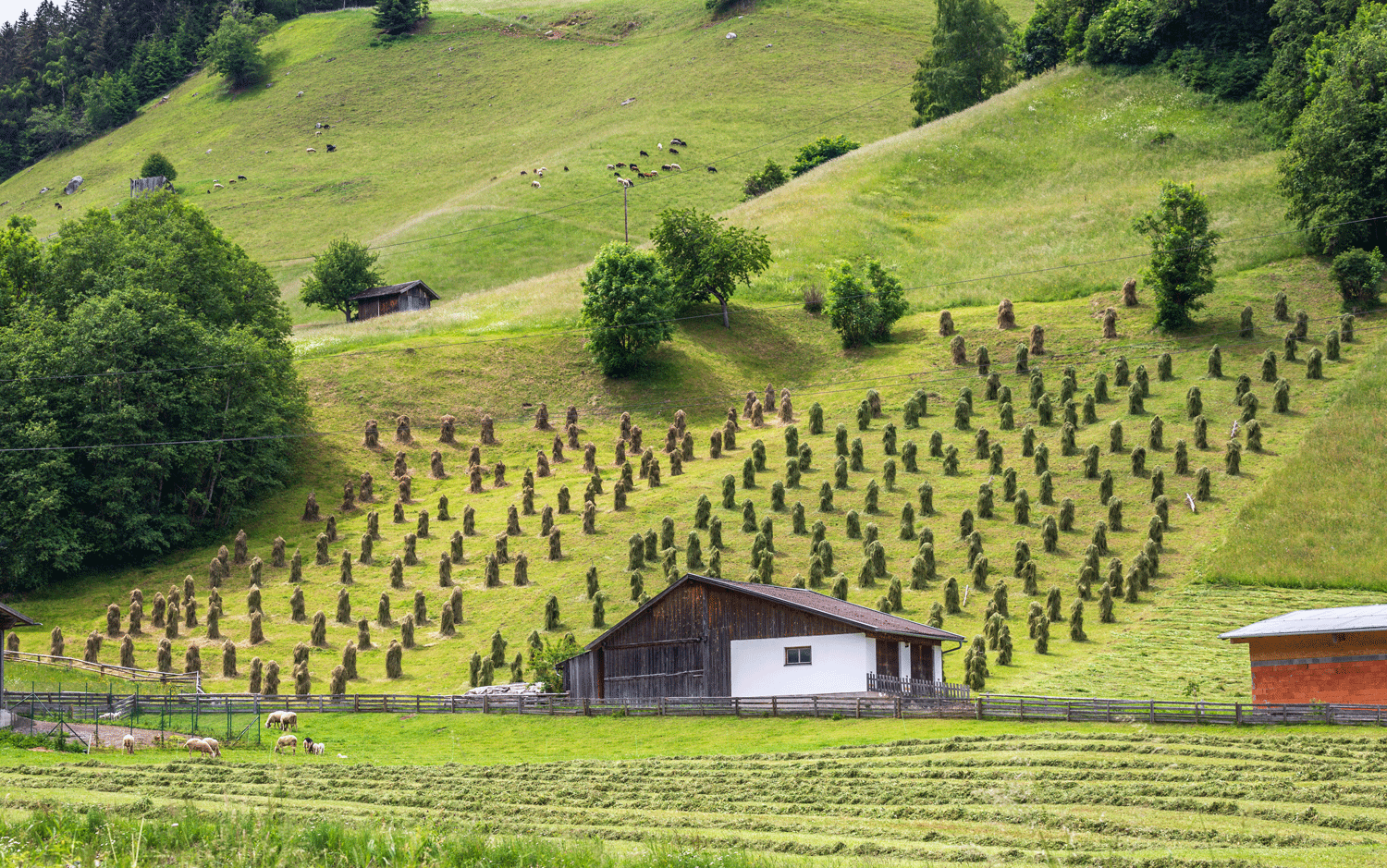

stützung für die ersten Hektar stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Stärkung von bäuerlichen Familienbetrieben dar. Man muss die Landwirtschaft, die man haben will, in den Förderungen abbilden. Es braucht außerdem eine Stärkung der grünlandbasierten Tier- und Weidehaltung. Wer von „Green Deal“ spricht, muss auch solche Faktoren berücksichtigen. Damit werden wertvolle Kulturlandschaften erhalten und die Entstehung weiterer Agrarfabriken eingedämmt. Auch eine mit der Säule 2 gekoppelte Prämie für Raufutterfresser in Bergregionen bzw. benachteiligten Gebieten kann dazu beitragen. Kontrollmechanismen müssen auf ein verhältnismäßiges Niveau zurückgeschraubt werden und verlässlich sein: Gerade die Flächenfeststellung von Weide- bzw. Almflächen ist immer noch unbefriedigend. Hier braucht es endlich ein verlässliches Modell für eine nachvollziehbare Flächenfeststellung.

Forderungen zur Säule 2

Eine starke Ausgleichszulage ist Basis für den Erhalt der flächendeckenden Landwirtschaft im Berggebiet. Sie ist nicht nur für die Landwirtschaft, sondern indirekt auch für die Biodiversität und den Klimaschutz ein wichtiges Instrument, das erhalten und vollständig für die Umweltkomponente der 2. Säule zu berücksichtigen ist. Es braucht starke Investitionsförderungen, insbesondere für die Bereiche gemeinsame Verarbeitung, Vermarktung und Diversifizierung. Wer die Zukunft sichern will, muss an die Jugend denken: Die Beihilfe für die Erstniederlassung muss erhalten bleiben, die starken Umweltprogramme inklusive der Zuschläge für ökologisch besonders wertvolle Flächen, gefährdete Rassen, Alpung usw. ausgebaut werden. Zusätzlich braucht es eine ausgewogene Flächenförderung für die biologische Landwirtschaft.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

1) Ein verlässliches System zur Feststellung der Almfutterflächen

2) Beibehaltung und Stärkung der Ausgleichszahlungen sowie des Zuschlages für Junglandwirt/innen

3) Stärkere Unterstützung der ersten Hektar

4) Prämien für grünlandbasierte Tier- und Weidehaltung

5) Ein starkes Umweltprogramm mit bewährten Maßnahmen, verbesserte Unterstützungen für Biobetriebe

6) De-minimis-Grenze auf 30.000 Euro anheben, Fortführung und Anhebung der Investitionsförderung

7) Abbau von Bürokratie und mehr Planungssicherheit

2) Beibehaltung und Stärkung der Ausgleichszahlungen sowie des Zuschlages für Junglandwirt/innen

3) Stärkere Unterstützung der ersten Hektar

4) Prämien für grünlandbasierte Tier- und Weidehaltung

5) Ein starkes Umweltprogramm mit bewährten Maßnahmen, verbesserte Unterstützungen für Biobetriebe

6) De-minimis-Grenze auf 30.000 Euro anheben, Fortführung und Anhebung der Investitionsförderung

7) Abbau von Bürokratie und mehr Planungssicherheit