Anleitung zur Entnahme von Milchproben: Jede 10. Probe ist verschmutzt

Etwa 10% der bakteriologischen Viertelgemelksuntersuchungen, die zur Ursachenfeststellung einer Euterentzündung gemacht werden, können nicht ausgewertet werden, weil die Milchprobe verunreinigt ist. Der Landwirt erhält dann den nicht aussagekräftigen Befund "Mischkultur“ vom Labor. Das kostet Nerven und Zeit, da die Probe wiederholt werden muss.

Kostenlose Probesets für TGD-Betriebe

Für die Einsendung von bakteriologischen Milchproben werden Probesets benötigt. Diese stellt in NÖ der TGD für seine Teilnehmer kostenlos über den TGD-Betreuungstierarzt oder die LKV-Kontrollassistenten zur Verfügung. Der NÖ TGD finanziert auch die Untersuchungskosten.

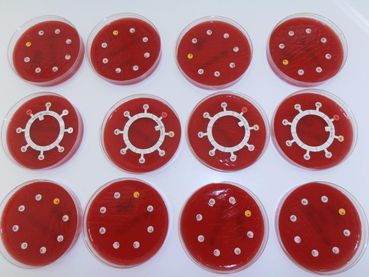

Ein Probeset besteht aus ...

- vier sterilen Plastikröhrchen, die bereits beschriftet sind mit VL - vorne links, VR - vorne rechts, HL - hinten links, HR - hinten rechts

- zwei Alkoholtupfern zur Desinfektion der Zitzenspitze

- einem Probenbegleitschein

- einem Plastikverpackungssackerl für die befüllten Proben

Korrekte Entnahme von Viertelgemelksproben

Die Viertelgemelksproben werden am besten zur normalen Melkzeit und vor dem Melken genommen.

- Reinigung und Schalmtest: Zuerst reinigt man sich die Hände und zieht dann Einweghandschuhe an. Danach säubert man die Zitzen mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Dann melkt man die ersten Milchstrahlen in den Vormelkbecher, führt den Schalmtest durch und protokolliert das Ergebnis am Probenbegleitschein.

- Desinfizieren der Zitzenkuppe: Am Ende wird die Zitzenkuppe mit einem Desinfektionstüchlein desinfiziert, das mit 70-prozentigem Alkohol getränkt ist. Bei stärkerer Verschmutzung verwendet man mehrere Tüchlein. Der Vorgang endet immer mit der Desinfektion der Strichkanalöffnung. Das Tüchlein muss danach weiß bleiben. Beim Desinfizieren faltet man das Tüchlein nicht ganz auseinander und desinfiziert mit drehenden Bewegungen die Zitzenkuppe mehrere Sekunden lang: Mit der entferntesten Zitze beginnen und mit der nächststehenden Zitze enden - von links: HR, VR, HL, VL. Zeigt die Kuh eine Abwehrreaktion oder berührt man mit dem Ärmel eine desinfizierte Zitze, muss die Desinfektion wiederholt werden.

- Korrekte Probenahme: Man beginnt mit der nächststehenden Zitze und endet mit der entferntesten Zitze - von links: VL, HL, VR, HR. Dazu hält man das noch verschlossene Proberöhrchen zwischen Daumen und Zeigefinger fest. Dann öffnet man es und klemmt den Deckel zwischen kleinen Finger und Ringfinger derselben Hand ein. Dabei hält man das Proberöhrchen fast waagrecht. Mit der anderen Hand wird die Zitze schräg Richtung Proberöhrchen gehalten und mit möglichst einem kräftigen Milchstrahl zwei Drittel des Proberöhrchens befüllt. Anschließend verschließt man das Röhrchen fest und lagert die Proben sofort kühl.

Sterile oder aseptische Probenahme

Nur bei steril entnommenen Milchproben sind die richtige Diagnose und weitere Vorgehensweise gewährleistet.

Steril heißt, dass keine Bakterien, zum Beispiel von der Zitzenhaut, den Händen des Probenehmers und der Luft ins Proberöhrchen gelangen. Es sollen nur Erreger, die sich in der Milch befinden, nachgewiesen werden. Kontaminierte Proben müssen wiederholt werden.

Steril heißt, dass keine Bakterien, zum Beispiel von der Zitzenhaut, den Händen des Probenehmers und der Luft ins Proberöhrchen gelangen. Es sollen nur Erreger, die sich in der Milch befinden, nachgewiesen werden. Kontaminierte Proben müssen wiederholt werden.

Bei der Entnahme unbedingt vermeiden

- Berührung des Proberöhrchens mit der Zitzenkuppe

- Milchstrahlen über die Hand laufen lassen

- Berührung der Innenfläche des Deckels

- Deckel an einem vermeintlich sauberen Ort ablegen oder in den Mund nehmen

Probenbegleitschein richtig ausfüllen

Der Probenbegleitschein ist vollständig und mit möglichst vielen Angaben über die Mastitisgeschichte der Kuh auszufüllen. Die Angaben auf dem Probenbegleitschein sind für die Auswertung im Labor sehr wichtig und die Informationen dienen weiterführenden Untersuchungen, falls bei der ersten Untersuchung kein aussagekräftiges Ergebnis festgestellt werden konnte.

Wie kommt die Probe ins Labor?

Die Proben sollen so frisch wie möglich ins Labor gesandt werden. Bis zur Untersuchung müssen sie gekühlt gelagert werden. Nicht empfohlen wird das Tiefkühlen von Proben, da die Aussagekraft sinkt. Um möglichst rasch das Ergebnis zu bekommen, sollen die Milchproben am Montag oder Dienstag ins Labor gesendet werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Milchproben rasch und gekühlt ins Labor zu bringen:

- Transport mit dem Milchsammelwagen

- Tierarzt

- medizinische Logistikfirmen

- LKV-Kontrollassistenten

- persönlich abgeben