Plagegeister am Feld erfolgreich loswerden

Da es für diese Plagegeister wenig natürliche Feinde gibt, entscheidet vor allem die Witterung über das schlagartige Auftreten einer Überpopulation von Wühlmaus (auch Schermaus genannt), Maulwurf und Feldmaus. Ein nasser Frühling und wenig Sonne können die Ausbreitung ersticken. Unter Schnee geht die Vermehrung auch in kalten Wintern weiter.

Die Mobilität der Mäuse wird häufig unterschätzt. Sie können bis zu einen Kilometer pro Tag zurücklegen und besiedeln mit steigender Population ständig neue Flächen. Sie bevorzugen wertvolle Futtergräser, während extensive Grasnarben eher verschmäht werden.

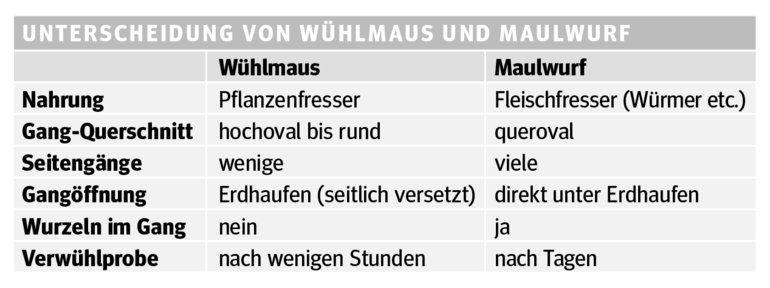

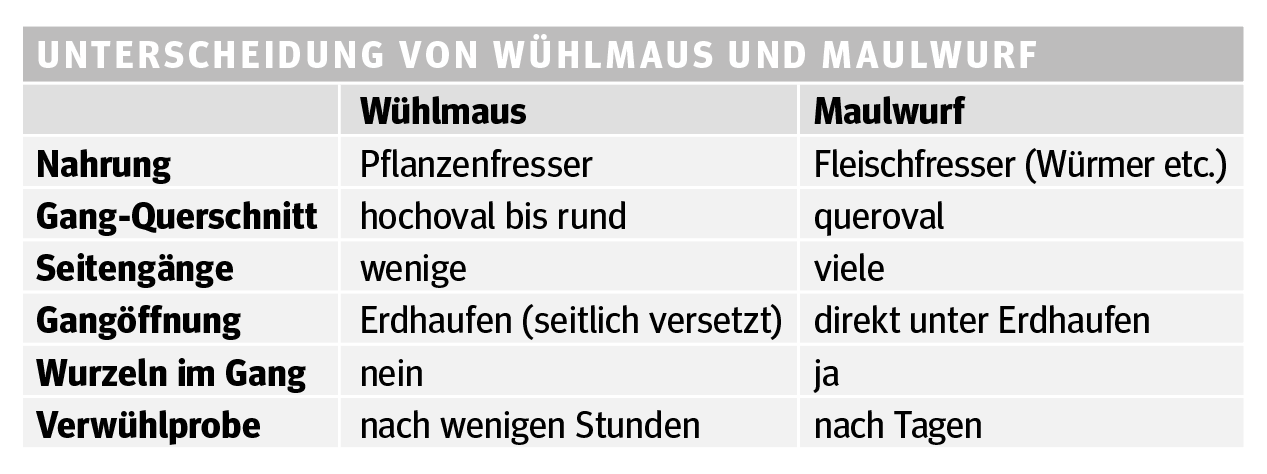

Nicht mehr oder zu spät gemähte Flächen (Böschungen, Ränder von Gräben, Randstreifen) bieten den Tieren Unterschlupf und werden so vielfach zum Mäuseparadies. Unzählige Laufgänge sind ihr Werk. Die Wühlmaus hat bis zu 40 Meter lang gestreckte Gänge und macht nur flache Erdauswürfe. Die Erdausgänge haben einen "hochovalen Gang-Querschnitt“. Sie sind daher leicht vom "Maulwurfhaufen“ zu unterscheiden. Der Maulwurf baut hingegen "querovale Gänge“ und wirft kegelförmige Erdhaufen auf, in deren Mitte der Gang endet. Die Wühlmaus reagiert empfindlich gegen Zugluft. Offengelegte Gangöffnungen zur Befallskontrolle werden oft innerhalb weniger Stunden wieder verwühlt.

Die Wühlmaus ist ausschließlich ein Pflanzenfresser und kann durch ihre Wühltätigkeit die Grasnarbe massiv zerstören. Sie frisst unterirdisch die Pflanzenwurzeln ab, wobei ein Wurzelmasseverzehr bis zu 1.500 kg/ha und Monat keine Seltenheit ist. Die Wühlmaus hält keinen Winterschlaf. Die Schäden sind daher nach milden Wintern ohne tiefgehenden Bodenfrost besonders groß. Nässe und Spätfröste im April schädigen hingegen der Population. Die Wühlmaus erreicht ein Gewicht von 60 bis zu 180 g und eine Länge von zwölf bis 22 Zentimetern.

Mit einer Lebensdauer von zwei bis drei Jahren, vier bis sechs Würfen pro Jahr und bis zu sechs Jungen je Wurf besitzt die Wühlmaus ein enormes Vermehrungspotenzial. Deren Erdauswurf kann bei einem starken Befall 20 bis 40 t/ha und in Einzelfällen noch mehr betragen. Wühlmäuse sind Einzelgänger und leben nur während der Paarungszeit zusammen. Sie sind auch ein Zwischenwirt für den Fuchsbandwurm, d. h., jede gefangene Wühlmaus muss sofort entsorgt werden.

Nicht mehr oder zu spät gemähte Flächen (Böschungen, Ränder von Gräben, Randstreifen) bieten den Tieren Unterschlupf und werden so vielfach zum Mäuseparadies. Unzählige Laufgänge sind ihr Werk. Die Wühlmaus hat bis zu 40 Meter lang gestreckte Gänge und macht nur flache Erdauswürfe. Die Erdausgänge haben einen "hochovalen Gang-Querschnitt“. Sie sind daher leicht vom "Maulwurfhaufen“ zu unterscheiden. Der Maulwurf baut hingegen "querovale Gänge“ und wirft kegelförmige Erdhaufen auf, in deren Mitte der Gang endet. Die Wühlmaus reagiert empfindlich gegen Zugluft. Offengelegte Gangöffnungen zur Befallskontrolle werden oft innerhalb weniger Stunden wieder verwühlt.

Die Wühlmaus ist ausschließlich ein Pflanzenfresser und kann durch ihre Wühltätigkeit die Grasnarbe massiv zerstören. Sie frisst unterirdisch die Pflanzenwurzeln ab, wobei ein Wurzelmasseverzehr bis zu 1.500 kg/ha und Monat keine Seltenheit ist. Die Wühlmaus hält keinen Winterschlaf. Die Schäden sind daher nach milden Wintern ohne tiefgehenden Bodenfrost besonders groß. Nässe und Spätfröste im April schädigen hingegen der Population. Die Wühlmaus erreicht ein Gewicht von 60 bis zu 180 g und eine Länge von zwölf bis 22 Zentimetern.

Mit einer Lebensdauer von zwei bis drei Jahren, vier bis sechs Würfen pro Jahr und bis zu sechs Jungen je Wurf besitzt die Wühlmaus ein enormes Vermehrungspotenzial. Deren Erdauswurf kann bei einem starken Befall 20 bis 40 t/ha und in Einzelfällen noch mehr betragen. Wühlmäuse sind Einzelgänger und leben nur während der Paarungszeit zusammen. Sie sind auch ein Zwischenwirt für den Fuchsbandwurm, d. h., jede gefangene Wühlmaus muss sofort entsorgt werden.

Mäuse-Habitate

Mäuse bevorzugen für ihre Ansiedlung überständige Feldränder, die meist mit Unkräutern wie z. B. Brennnesseln, Disteln etc. bewachsen sind und den Tieren Unterschlupf bieten. Regelmäßige Säuberungsschnitte von Feld- und Waldrändern verringern die Rückzugsgebiete (Unterschlupf). Auch die Beweidung vertreibt die Tiere, d. h. der Tritt reduziert den Mäusebesatz. Bei reiner Mähnutzung ist daher der Mäusebesatz höher als bei Mähweidenutzung oder auf Dauerweideflächen.

Feldmaus vermehrt sich am stärksten

Die Feldmaus, auch Kleine Wühlmaus genannt, hat die höchste Vermehrungsrate. Sie kommt verstärkt im Ackerland, aber auch im Grünland vor. Bei der Feldmaus liegt der Bekämpfungsrichtwert im Grünland bei fünf wiedergeöffneten Löchern beim ersten Schnitt bzw. zehn Löchern beim zweiten Schnitt, bezogen auf eine Fläche von etwa 250 m². Fünf Löcher entsprechen einem Besatz von etwa 75 Mäusen je Hektar, wo auch der wirtschaftliche Schaden beginnt.

Bei einer Massenvermehrung ist ein Besatz von bis zu 3.000 Mäusen pro Hektar keine Seltenheit. Alle fünf bis sieben Jahre kann es zu zyklischen Massenvermehrungen kommen, wobei dann die zu große Population meist durch Seuchen oder ungünstige Witterung (Nässe, Trockenheit) von selbst wieder zusammenbricht.

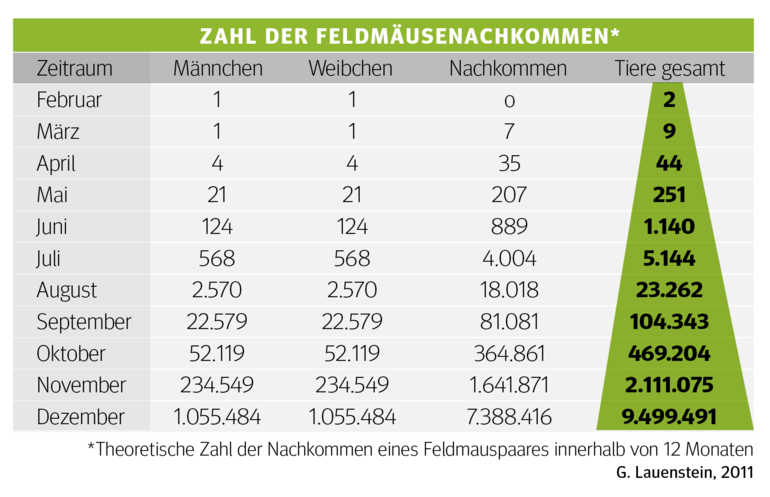

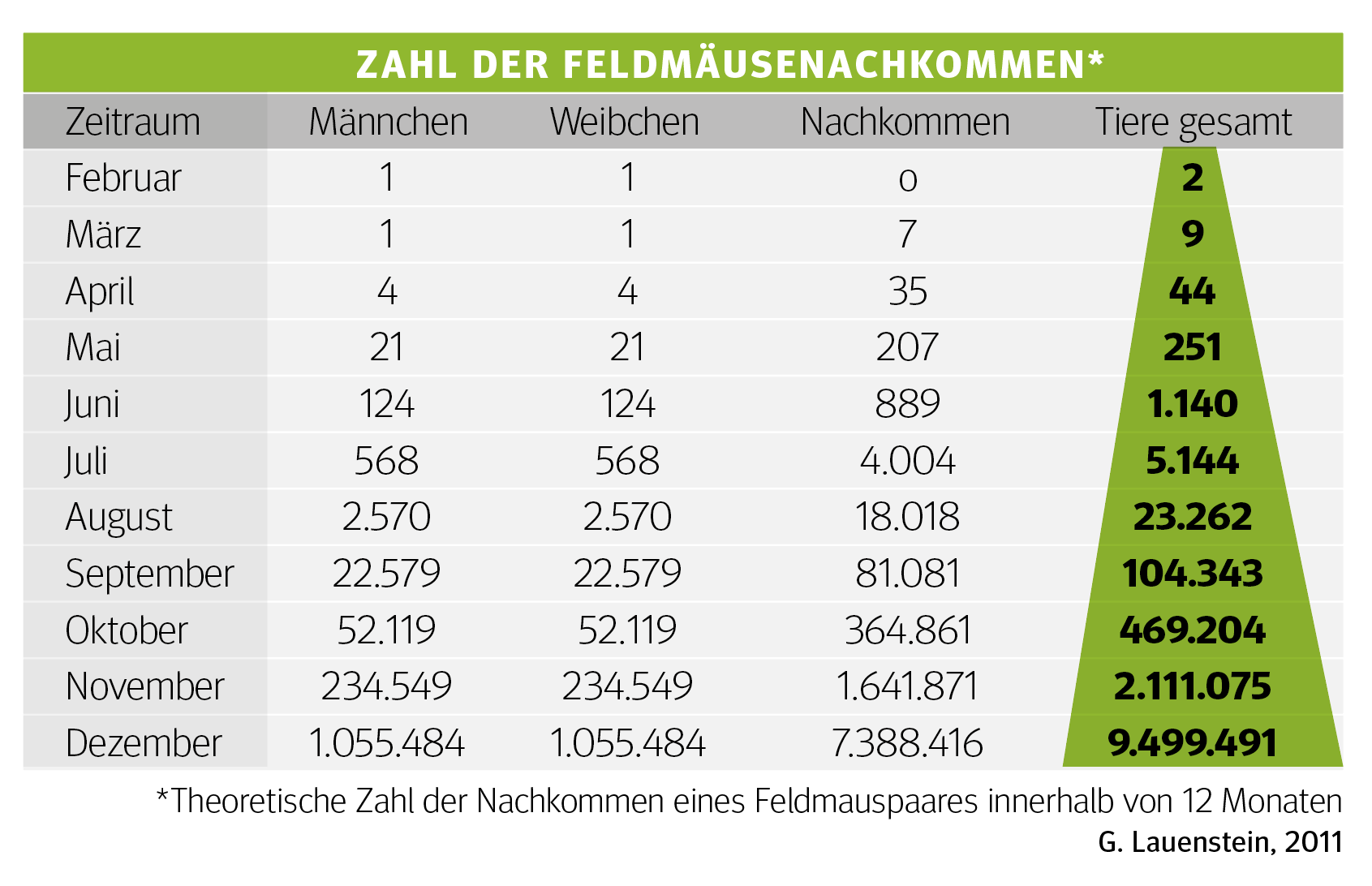

Rein rechnerisch könnten bei einer 100%igen Überlebensrate aus einem einzigen Mäusepaar jährlich 9,5 Millionen Nachkommen gezeugt werden. In der Praxis bleiben hingegen meist nur 100 bis 200 Tiere pro Jahr übrig, d. h., aus zehn Mäusepaaren entstehen aber immer noch etwa 1.000 bis 2.000 Tiere. Eine permanente Bestandeskontrolle ist daher notwendig. Durch den Erdauswurf der Tiere kommt es zu einer Futterverschmutzung. Dieses Futter wirkt ferner wie "Schmirgelpapier“ im Verdauungstrakt. Futterverschmutzung durch höhere Rohaschegehalte von 10% und mehr ist bei Silagen vielfach für Fehlgärungen (Buttersäurebildung) verantwortlich.

Bei einer Massenvermehrung ist ein Besatz von bis zu 3.000 Mäusen pro Hektar keine Seltenheit. Alle fünf bis sieben Jahre kann es zu zyklischen Massenvermehrungen kommen, wobei dann die zu große Population meist durch Seuchen oder ungünstige Witterung (Nässe, Trockenheit) von selbst wieder zusammenbricht.

Rein rechnerisch könnten bei einer 100%igen Überlebensrate aus einem einzigen Mäusepaar jährlich 9,5 Millionen Nachkommen gezeugt werden. In der Praxis bleiben hingegen meist nur 100 bis 200 Tiere pro Jahr übrig, d. h., aus zehn Mäusepaaren entstehen aber immer noch etwa 1.000 bis 2.000 Tiere. Eine permanente Bestandeskontrolle ist daher notwendig. Durch den Erdauswurf der Tiere kommt es zu einer Futterverschmutzung. Dieses Futter wirkt ferner wie "Schmirgelpapier“ im Verdauungstrakt. Futterverschmutzung durch höhere Rohaschegehalte von 10% und mehr ist bei Silagen vielfach für Fehlgärungen (Buttersäurebildung) verantwortlich.

Sinkende Futterqualität durch Verschmutzung

Je Prozent Rohascheanstieg verliert die Grassilage auch etwa 0,1 MJ NEL an Energie pro Kilo Trockenmasse (TM). Gleichzeitig steigt der Buttersäuregehalt (Clostridien) um etwa 0,4 g/kg TM an, welcher unter anderem für Fehlgärungen in der Hartkäserei (aufgeblähte Käselaibe) verantwortlich ist. Außerdem wird bei verschmutztem Futter das Rohprotein verstärkt im Pansen bis zu Ammoniak abgebaut, d. h., das nutzbare Protein wird weniger und der NPN-Anteil (Nicht-Protein-Stickstoff) steigt. Der pH-Wert steigt bei verschmutzten Silagen ebenfalls an.

Des Weiteren führen Erdauswürfe zu Bestandeslücken, welche schließlich auch das Ankeimen bodenbürtiger Unkräuter fördern. Die infolge der Wühltätigkeit holprigen Böden erhöhen neben dem Rohaschegehalt (ähnlich wie ein Rasierschnitt) auch den Maschinenverschleiß.

Im Ackerland hilft eine intensive Bodenbearbeitung mittels Pflug (zum Teil auch Schwergrubber), den Mäusebesatz zu reduzieren, da durch die wendende Bodenbearbeitung das Gangsystem und ein Großteil der Nester mit Nachwuchs zerstört werden. Weil der Befall vom Rand der Ackerflächen ausgeht, bringt auch ein gepflügter Randstreifen von zehn Metern Breite einen Erfolg, da sich die Mäuse nur ungern auf offenen Flächen ohne Deckung bewegen.

Mulchsaat und Minimalbodenbearbeitung bieten hingegen den Mäusen gute Lebensbedingungen, weshalb bei hohen Besatzdichten auf eine Direktsaat verzichtet werden sollte. In den letzten Jahren haben unter anderem die Infektionen mit dem "Hantavirus“ zugenommen. Diese Infektion kann nicht nur über einen Mäusebiss, sondern auch durch Einatmen von mit Mäusekot kontaminierten Stäuben übertragen werden. Das Krankheitsbild ähnelt einer grippeähnlichen Magen-Darm-Infektion, kann aber auch zu Nierenversagen führen.

Des Weiteren führen Erdauswürfe zu Bestandeslücken, welche schließlich auch das Ankeimen bodenbürtiger Unkräuter fördern. Die infolge der Wühltätigkeit holprigen Böden erhöhen neben dem Rohaschegehalt (ähnlich wie ein Rasierschnitt) auch den Maschinenverschleiß.

Im Ackerland hilft eine intensive Bodenbearbeitung mittels Pflug (zum Teil auch Schwergrubber), den Mäusebesatz zu reduzieren, da durch die wendende Bodenbearbeitung das Gangsystem und ein Großteil der Nester mit Nachwuchs zerstört werden. Weil der Befall vom Rand der Ackerflächen ausgeht, bringt auch ein gepflügter Randstreifen von zehn Metern Breite einen Erfolg, da sich die Mäuse nur ungern auf offenen Flächen ohne Deckung bewegen.

Mulchsaat und Minimalbodenbearbeitung bieten hingegen den Mäusen gute Lebensbedingungen, weshalb bei hohen Besatzdichten auf eine Direktsaat verzichtet werden sollte. In den letzten Jahren haben unter anderem die Infektionen mit dem "Hantavirus“ zugenommen. Diese Infektion kann nicht nur über einen Mäusebiss, sondern auch durch Einatmen von mit Mäusekot kontaminierten Stäuben übertragen werden. Das Krankheitsbild ähnelt einer grippeähnlichen Magen-Darm-Infektion, kann aber auch zu Nierenversagen führen.

Vorbeugen und bekämpfen - aber wie?

Vorbeugend ist wichtig, dass die Bestände im Herbst kurz (ca. zehn Zentimeter Wuchshöhe) in den Winter gehen. In höheren Beständen finden die Mäuse mehr Deckung und damit Schutz vor natürlichen Feinden. Bei höheren Beständen ist die Gefahr von Auswinterungsschäden (Schneeschimmelbefall) größer. Auf Weideflächen gibt es keine Mäuseplage, da der Tritt die Tiere vertreibt.

Im Ackerbau ist eine Reduzierung durch wendende oder lockernde Bodenbearbeitung möglich, wodurch die Nester zerstört werden. Natürliche Fressfeinde (Beutegreifer) sind Fuchs, Marder, Katzen und vor allem Greifvögel (Mäusebussard, Turmfalke, Schleiereule etc.). Zur Mäusebekämpfung durch Greifvögel hat sich das Aufstellen von Sitzstangen bewährt. Die Sitzstange muss jedoch massiv und stabil sein, damit sie angenommen wird (ca. zwei Meter langer Pfahl mit 10 cm Durchmesser und am oberen Ende horizontal ein 30 cm langes Rundholz mit 5 cm Durchmesser).

Im Ackerbau ist eine Reduzierung durch wendende oder lockernde Bodenbearbeitung möglich, wodurch die Nester zerstört werden. Natürliche Fressfeinde (Beutegreifer) sind Fuchs, Marder, Katzen und vor allem Greifvögel (Mäusebussard, Turmfalke, Schleiereule etc.). Zur Mäusebekämpfung durch Greifvögel hat sich das Aufstellen von Sitzstangen bewährt. Die Sitzstange muss jedoch massiv und stabil sein, damit sie angenommen wird (ca. zwei Meter langer Pfahl mit 10 cm Durchmesser und am oberen Ende horizontal ein 30 cm langes Rundholz mit 5 cm Durchmesser).

Mäuseplage mit Fallen loswerden

Altbewährt ist nach wie vor das Aufstellen von Fallen, angefangen von der einfachen "Wolf‘schen Zangenfalle“ (auch MR-Falle genannt), aber auch die Bayerische Zangenfalle oder die Doppelzangenfalle sind in der Praxis im Einsatz. Teurer ist hingegen die rohrähnliche "Topcat-Falle“, die am einfachsten zu bedienen ist. Eine Einschulung (Fangkurs) ist sinnvoll.

Idealer Zeitpunkt für das Fallenstellen ist gleich im Frühjahr nach dem Abschleppen sowie nach jeder Schnittnutzung. Erster Schritt ist das Einebnen der Erdhaufen. Frisch aufgeworfene Gänge lassen dann am nächsten Tag die belaufenen Gänge erkennen. Der Haufen der Wühlmaus ist im Gegensatz zum Maulwurf flach und langgestreckt. Bei der Wühlmaus befinden sich die Laufgänge oberflächig nur 5 bis 10 cm tief unter der Erde.

Der Maulwurf lebt tiefer, weil dort verstärkt seine Hauptnahrung (Regenwürmer, Engerlinge, Käfer) vorkommt. Zuerst wird der Haufen flachgeräumt, damit dann der Haupteingang (meist eine Handspanne neben dem Erdhaufen) mittels Suchstab lokalisiert werden kann. Dann wird der Gang freigelegt, damit die Falle (evtl. mit einem Köder wie z. B. "Karottenstück“) eingelegt werden kann.

Der Bügel zum Fangen wird erst im Gang fixiert, wobei die Falle leicht schräg stehen sollte. Bevor der freigelegte Gang wieder mit Erde zugedeckt wird, wird der Auslöser kontrolliert. Dieser sollte sich leicht lösen. Anschließend wird der Platz mit einem Holzstab zur leichteren Wiederfindung markiert. Je nach Befallsstärke werden 30 bis 40 Fallen benötigt, um eine entsprechende Flächenleistung zu erzielen. Mit etwas Routine dauert das Aufstellen einer Falle etwa drei Minuten.

Zu einem Verwühlen der Fallen durch Mäuse kommt es bei sorgfältiger Durchführung in der Regel nicht. Andere Maßnahmen wie das Vergrämen der Tiere mit Gaspatronen oder akustischen Schallgeräten versuchen ähnlich wie die Beweidung die Mäuse zu vertreiben. Sie bewirken aber keine Bekämpfung. Gelegentlich wird auch noch die Überflutung von Gängen (Ausschwemmen mittels Wasser) praktiziert.

Idealer Zeitpunkt für das Fallenstellen ist gleich im Frühjahr nach dem Abschleppen sowie nach jeder Schnittnutzung. Erster Schritt ist das Einebnen der Erdhaufen. Frisch aufgeworfene Gänge lassen dann am nächsten Tag die belaufenen Gänge erkennen. Der Haufen der Wühlmaus ist im Gegensatz zum Maulwurf flach und langgestreckt. Bei der Wühlmaus befinden sich die Laufgänge oberflächig nur 5 bis 10 cm tief unter der Erde.

Der Maulwurf lebt tiefer, weil dort verstärkt seine Hauptnahrung (Regenwürmer, Engerlinge, Käfer) vorkommt. Zuerst wird der Haufen flachgeräumt, damit dann der Haupteingang (meist eine Handspanne neben dem Erdhaufen) mittels Suchstab lokalisiert werden kann. Dann wird der Gang freigelegt, damit die Falle (evtl. mit einem Köder wie z. B. "Karottenstück“) eingelegt werden kann.

Der Bügel zum Fangen wird erst im Gang fixiert, wobei die Falle leicht schräg stehen sollte. Bevor der freigelegte Gang wieder mit Erde zugedeckt wird, wird der Auslöser kontrolliert. Dieser sollte sich leicht lösen. Anschließend wird der Platz mit einem Holzstab zur leichteren Wiederfindung markiert. Je nach Befallsstärke werden 30 bis 40 Fallen benötigt, um eine entsprechende Flächenleistung zu erzielen. Mit etwas Routine dauert das Aufstellen einer Falle etwa drei Minuten.

Zu einem Verwühlen der Fallen durch Mäuse kommt es bei sorgfältiger Durchführung in der Regel nicht. Andere Maßnahmen wie das Vergrämen der Tiere mit Gaspatronen oder akustischen Schallgeräten versuchen ähnlich wie die Beweidung die Mäuse zu vertreiben. Sie bewirken aber keine Bekämpfung. Gelegentlich wird auch noch die Überflutung von Gängen (Ausschwemmen mittels Wasser) praktiziert.

Wenig chemische Möglichkeiten

Chemisch ist derzeit nur ein Rodentizid auf Basis von "Zinkphosphid“ zugelassen, wobei die Anwendung von z. B. "Rat-ron-Giftweizen“ nur mittels Einzel-Lochbehandlung erlaubt ist, d. h., der Köder muss mittels Legeflinte in die Mäuselöcher eingebracht werden. Die Aufnahme der Köder erfolgt nur von Pflanzenfressern wie der Wühlmaus oder Feldmaus. Der Maulwurf als Fleischfresser meidet hingegen den Köder.

Eine weitere Möglichkeit der Mäuse-Bekämpfung ist die Vergasung durch Kohlenmonoxid mithilfe eines Zweitakt-Benzinmotors mit Zusatzgebläse, wodurch das Gas tiefer in den Boden gedrückt wird. Dabei wird mittels Sondierstab der Mäusegang geortet und ca. fünf Zentimeter geöffnet. Anschließend wird der Auspuffschlauch ca. zwei bis drei Minuten mit Vollgas in das Erdloch eingeführt und die umliegenden Gänge mit dem Fuß zugetreten. Wichtig ist, dass der Boden leicht feucht ist und alle Gänge systematisch begast werden. In Wasserschongebieten oder Siedlungsgebieten sollte jedoch auf dieses Verfahren verzichtet werden.

Eine weitere Möglichkeit der Mäuse-Bekämpfung ist die Vergasung durch Kohlenmonoxid mithilfe eines Zweitakt-Benzinmotors mit Zusatzgebläse, wodurch das Gas tiefer in den Boden gedrückt wird. Dabei wird mittels Sondierstab der Mäusegang geortet und ca. fünf Zentimeter geöffnet. Anschließend wird der Auspuffschlauch ca. zwei bis drei Minuten mit Vollgas in das Erdloch eingeführt und die umliegenden Gänge mit dem Fuß zugetreten. Wichtig ist, dass der Boden leicht feucht ist und alle Gänge systematisch begast werden. In Wasserschongebieten oder Siedlungsgebieten sollte jedoch auf dieses Verfahren verzichtet werden.

Maulwurf unter Naturschutz

Der Maulwurf lebt in ausgedehnten unterirdischen Gängen und vermehrt sich zweimal jährlich mit vier bis sechs Jungen eher langsam im Vergleich zur Wühlmaus oder der Feldmaus. Er ist ganzjährig aktiv und benötigt eine Reviergröße von etwa 400 m².

Der Maulwurf ist nicht blind, wie vielfach geglaubt wird. Er zählt als Insektenfresser zu den reinen Fleischfressern und wird deshalb vielfach als Nützling betrachtet. Seine Nahrung besteht jedoch nicht nur aus Engerlingen, sondern auch aus Regenwürmern, deren Nützlichkeit als "Pflug des Grünlandes“ unbestritten ist.

Der Schaden des Maulwurfes besteht in seiner enormen Grabtätigkeit. Auf der Nahrungssuche erweitert er ständig sein Gangsystem, das sich bis in einen Meter Tiefe erstrecken kann. Erkennbar ist die Maulwurftätigkeit durch seine senkrechten Kamine, wo er dann seine kegelförmigen Erdhaufen herausdrückt. Er kann pro Jahr bis zu einer Tonne Erde bewegen. Ertragsausfälle und die enorme Futterverschmutzung sind das Hauptproblem.

Das Abschleppen der Erdhaufen, wiederholtes Walzen (Rückverfestigung) von aufgelockertem Grünland oder eine gezielte Beweidung (Vorweide im Frühjahr, Nachweide im Herbst) sind die wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen. Auf einer Weide findet man aufgrund der ständigen Trittbelastung keinen Maulwurf. Seine natürlichen Feinde sind Greifvögel, Fuchs, Marder sowie Hochwasser. In einigen Bundesländern (z. B. Salzburg) steht der Maulwurf unter Naturschutz. Begasungs- oder Ködermittel gegen ihn sind somit in Österreich nicht zugelassen.

Der Maulwurf ist nicht blind, wie vielfach geglaubt wird. Er zählt als Insektenfresser zu den reinen Fleischfressern und wird deshalb vielfach als Nützling betrachtet. Seine Nahrung besteht jedoch nicht nur aus Engerlingen, sondern auch aus Regenwürmern, deren Nützlichkeit als "Pflug des Grünlandes“ unbestritten ist.

Der Schaden des Maulwurfes besteht in seiner enormen Grabtätigkeit. Auf der Nahrungssuche erweitert er ständig sein Gangsystem, das sich bis in einen Meter Tiefe erstrecken kann. Erkennbar ist die Maulwurftätigkeit durch seine senkrechten Kamine, wo er dann seine kegelförmigen Erdhaufen herausdrückt. Er kann pro Jahr bis zu einer Tonne Erde bewegen. Ertragsausfälle und die enorme Futterverschmutzung sind das Hauptproblem.

Das Abschleppen der Erdhaufen, wiederholtes Walzen (Rückverfestigung) von aufgelockertem Grünland oder eine gezielte Beweidung (Vorweide im Frühjahr, Nachweide im Herbst) sind die wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen. Auf einer Weide findet man aufgrund der ständigen Trittbelastung keinen Maulwurf. Seine natürlichen Feinde sind Greifvögel, Fuchs, Marder sowie Hochwasser. In einigen Bundesländern (z. B. Salzburg) steht der Maulwurf unter Naturschutz. Begasungs- oder Ködermittel gegen ihn sind somit in Österreich nicht zugelassen.

Ausgeworfene Erde als Saatbeet nutzen

Stark lückige Bestände müssen im Frühjahr sofort nach der Bekämpfung der Tiere mit einer Nachsaatmischung ausgebessert werden, da sich sonst auf Kahlstellen sofort Platzräuber wie Ampfer, Hahnenfuß, Gemeine Rispe, Doldenblütler etc. ausbreiten. Wird die ausgeworfene Erde gut verteilt, kann diese als Saatbeet für eine Übersaat genutzt werden. Die Erde muss aber abgetrocknet sein, da feuchte Erde sonst die Futterfläche verschmiert. Wichtig ist ein Anwalzen mittels Profilwalze, da das Saatgut einen Bodenschluss benötigt. Nachgesäte Flächen sollten nur mit einer dünnen Schleiergabe (zehn Kubikmeter stark verdünnter Jauche oder Gülle) unmittelbar nach der Einsaat gedüngt werden. Wichtig nach einer Nachsaat ist speziell im Frühjahr ein zeitiger Schröpfschnitt bei spätestens zehn bis 15 cm Wuchshöhe, damit nicht die alte Grasnarbe die neuen Keimlinge unterdrückt.