Die Sprache der Gräser

Der Anteil an wertvollen Futtergräsern sollte nicht unter 60% liegen, um zufriedenstellende qualitative und auch mengenmäßige Erträge zu sichern. Doch wie Erfahrungen aus der Praxis zeigen, müssen viele Schritte konsequent umgesetzt werden, um diesen Wert nicht zu unterschreiten.

Wachstum der Gräser verstehen

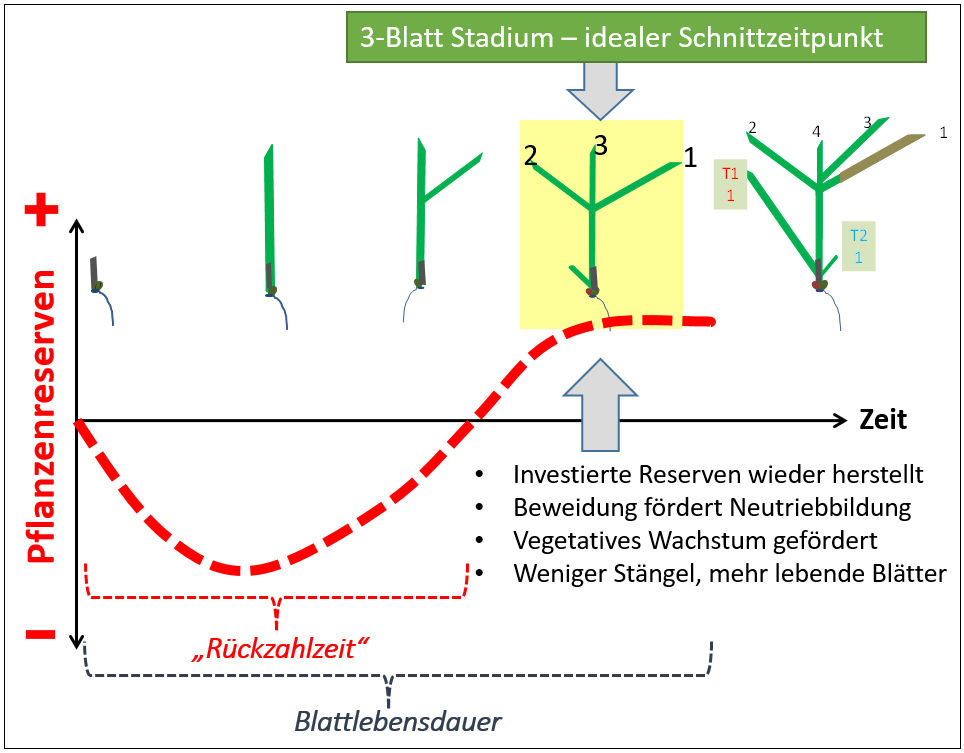

Damit das Wachstum der Gräser verstanden werden kann, muss man die Triebe und Blätter der Gräser genauer beobachten. Jeder einzelne Trieb bildet eine eigene Einheit. Das älteste Blatt umhüllt immer die neuen Blattanlagen, welche aus der Mitte des Halmes herauswachsen. Doch das Alter der Blätter ist begrenzt und beträgt z.B. beim Englischen Raygras je nach Düngung, Witterung und Größe der restlichen Triebe 20 bis 50 Tage. Gräser mit einer kurzen Blattlebensdauer (Deutsches Weidelgras, Lieschgras) ergrünen sehr rasch und können in Folge öfter genutzt werden, als jene Gräser, die eine längere Blattlebensdauer (Goldhafer, Glatthafer) haben.

Nach der Mahd oder nach dem Verbiss der Weidetiere ist die Pflanze bestrebt, möglichst schnell neue Blätter zu bilden. Je glatter dieser Schnitt ist, umso schneller kann die offene Oberfläche der Pflanze verschlossen werden und das Wachstum schreitet voran. Also ist es wichtig, auch beim Einsatz von Mähwerken auf scharfe Messer zu achten, um einen glatten Schnitt zu erhalten.

Da die Photosynthesefläche durch den Schnitt oder Verbiss auf ein Minimum verkleinert wurde, muss die Pflanze, bis durch die Photosynthese wieder genug Zucker gebildet wird, auf Reservestoffe aus der Wurzel oder den verbliebenen Stoppeln zugreifen. Wird die Pflanze höher geschnitten (6 bis 10 Zentimeter), so hat die Pflanze mehr verbleibende Photosynthesefläche und es müssen weniger Reservestoffe aus den Stoppeln als auch der Wurzel mobilisiert werden. Die Zeit, in der die Pflanze nicht in der Lage ist sich selbst zu ernähren, wird als Rückzahlzeit (Payback time) bezeichnet.

Und genau nach dieser Rückzahlzeit hat sich die Nutzungshäufigkeit zu orientieren. Wird der Bestand auf Dauer unter der Rückzahlzeit geschnitten, so werden die in der Wurzel eingelagerten Reserven ausgelaugt und das Gras stirbt ab.

Bei einer intensiven Weide- und auch Schnittnutzung verändert sich das Wachstum der Gräser. Sie versuchen so nahe wie möglich am Boden zu wachsen, damit nicht die ganze Pflanze abgefressen oder abgemäht wird und bilden daher eine sehr flache und dichte Grasnarbe. Somit ist auch die Rückzahlzeit verkürzt, da die Pflanze mehr Photosynthesefläche hat. In der Regel haben mitteleuropäische Gräser drei grüne Blätter. Wird das vierte Blatt gebildet, stirbt das älteste ab. Aus der Erneuerungsknospe, welche sich im Blattgrund befindet, wächst nach dem Absterben ein neuer Seitentrieb.

Arbeiten im Laufe eines Wirtschaftsjahres

Abschleppen:

Das Abschleppen im Frühjahr zählt für viele Landwirt:innen zu den Standardmaßnahmen. Doch die Sinnhaftigkeit sollte man überdenken. Werden durch das Abschleppen Maulwurfs- und Maushaufen oder Mist vom Vorjahr eingeebnet und zerrieben, so ist die Maßnahme durchaus gerechtfertigt. Doch die Argumente, dass durch das Abschleppen die Bestockung der Gräser angeregt und der Boden belüftet wird, sind nicht zutreffend.

Striegeln:

Eine der wichtigsten Grünlandmaßnahme ist das Striegeln. Durch den mehrfachen scharfen Striegel-Einsatz können unerwünschte flach wurzelnde Ungräser als auch Unkräuter aus dem Bestand entfernt werden. Durch diesen unerlässlichen Arbeitsschritt wird genügend offener Boden geschaffen, um anschließend eine erfolgreiche Nach- bzw. Übersaat durchzuführen. Wird der Striegel im Frühjahr im richtigen Vegetationsstadium eingesetzt, so wird der Haupttrieb der Nutzpflanzen abgeknickt und die Bestockung wird angeregt, was wiederum zu einem dichten Pflanzenbestand führt.

Düngung:

"Komm oft, bring wenig!" Diesen Merksatz gilt es bei der Düngung immer im Hinterkopf zu behalten. Mist sollte hauptsächlich im Herbst ausgebracht werden, weil der Großteil des verfügbaren Stickstoffs organisch gebunden ist und verzögert wirkt. Nebenbei hat der Mist so mehr Zeit in den Boden einzuwachsen und somit können Futterverschmutzungen im Folgeschnitt minimiert werden. Bei den flüssigen Düngern, sprich Jauche und Gülle, ist es wichtig, genügend Wasser hinzuzufügen. Durch die Vermischung mit Wasser im Verhältnis 1:1 können gasförmige Stickstoffverluste bei der Lagerung als auch bei der Ausbringung verhindert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die richtig verdünnte Gülle ein sehr gutes Fließverhalten aufweist und somit wenig Blattmasse verschmutzt. Zu viel und unverdünnte Gülle bildet oftmals eine Güllekruste. Dies gilt es unbedingt zu verhindern, denn unter dieser Kruste ersticken die Gräser und der Kräuteranteil nimmt zu. Im Idealfall wird die Gülle 1:1 verdünnt und nur ein dünner Schleier ausgebracht. Eine Faustzahl für die Stickstoffmenge je Hektar und Schnitt ist die Anzahl der Schnitte mit zehn zu multiplizieren. So sollten auf eine Dreischnittwiese 30 kg Stickstoff je Schnitt ausgebracht werden. Ein Kubikmeter Rindergülle weist durchschnittlich rund 2 kg Stickstoff auf. Dies ergibt schließlich Güllemengen von ca. 15 Kubikmeter je Hektar und Schnitt. Aber nicht nur über die Stickstoffdüngung, sondern auch die Phosphordüngung solle man sich Gedanken machen. Da die Ausscheidungen unserer Wiederkäuer sehr phosphorarm sind, gilt es in den meisten Fällen eine mineralische Phosphor-Ergänzungsdüngung durchzuführen. Im Vorfeld sollte dieses Defizit aber durch eine Bodenprobe genau bestimmt werden.

Nachsaat:

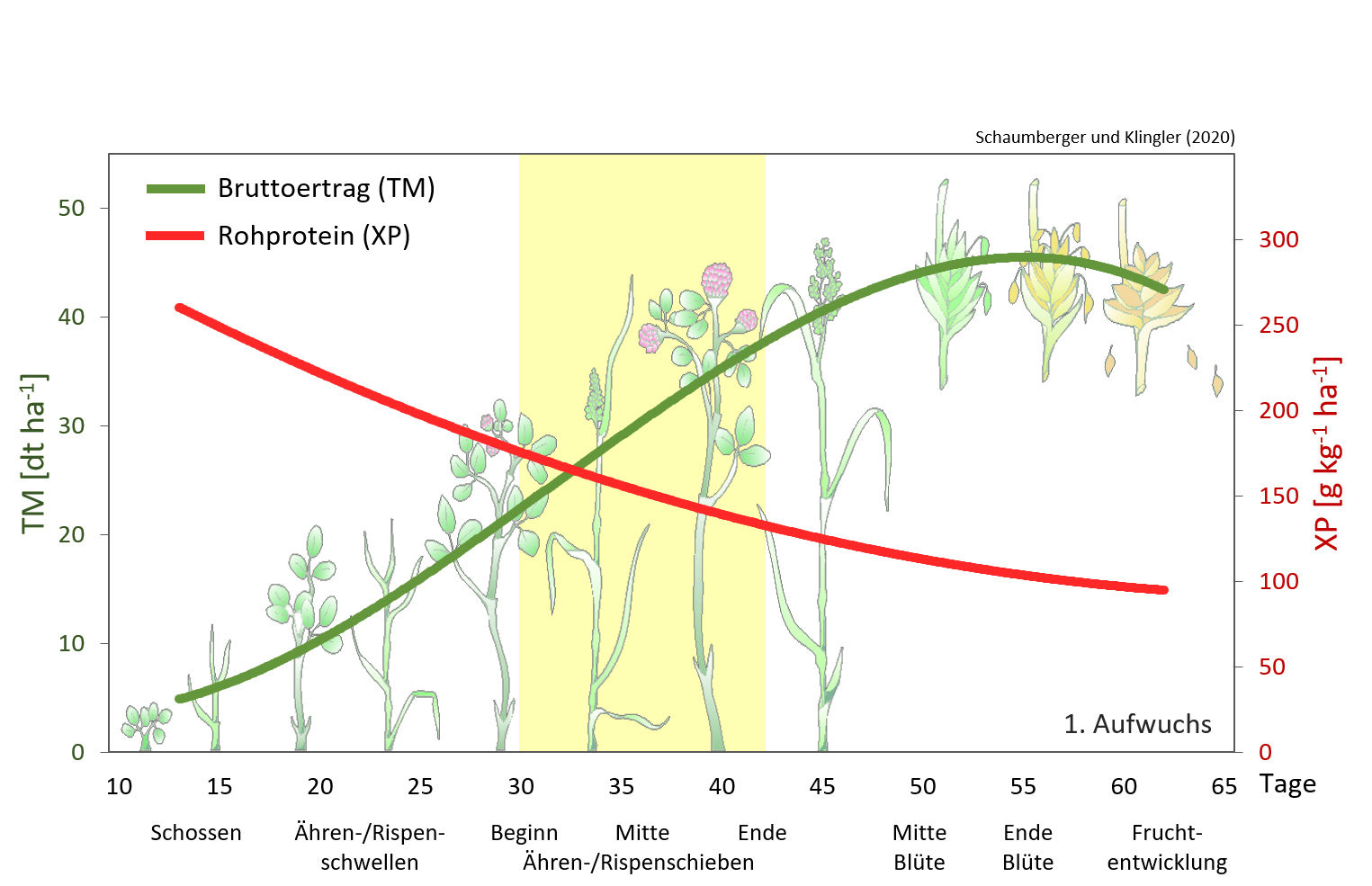

Um an einem Betrieb wirtschaftlich zu arbeiten und Zukaufsfuttermittel einzusparen, ist es wichtig, Grundfutter höchster Qualität zu erzeugen. Somit müssen Grünlandbestände vor der Blüte geerntet werden, da mit der Blüte Energie und Eiweißgehalte drastisch abnehmen. Damit kommt einher, dass die Pflanzen nicht in der Lage sind, auszusamen. Damit wird wiederum das Samenpotenzial der wertvollen Futtergräser reduziert und es muss technisch in Form einer Nachsaat nachgeholfen werden. Auch bei zufriedenstellenden Grünlandbeständen sollte eine periodische Nachsaat im Spätsommer/Herbst angestrebt werden, um den Bestand auf dem gewünschten Niveau erhalten. Eventuell wird es so eingeteilt, dass jedes Jahr ein Drittel der am Hof vorhandenen Flächen nachgesät wird. So könnte der Arbeitsaufwand reduziert werden und eine Fläche würde alle drei Jahre nachgesät und dabei mit jungen, vitalen Pflanzenarten gestärkt werden.

Bei Fragen zum Artikel oder zur Optimierung der Grünlandbewirtschaftung stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LK Tirol gerne zur Verfügung.

Das Abschleppen im Frühjahr zählt für viele Landwirt:innen zu den Standardmaßnahmen. Doch die Sinnhaftigkeit sollte man überdenken. Werden durch das Abschleppen Maulwurfs- und Maushaufen oder Mist vom Vorjahr eingeebnet und zerrieben, so ist die Maßnahme durchaus gerechtfertigt. Doch die Argumente, dass durch das Abschleppen die Bestockung der Gräser angeregt und der Boden belüftet wird, sind nicht zutreffend.

Striegeln:

Eine der wichtigsten Grünlandmaßnahme ist das Striegeln. Durch den mehrfachen scharfen Striegel-Einsatz können unerwünschte flach wurzelnde Ungräser als auch Unkräuter aus dem Bestand entfernt werden. Durch diesen unerlässlichen Arbeitsschritt wird genügend offener Boden geschaffen, um anschließend eine erfolgreiche Nach- bzw. Übersaat durchzuführen. Wird der Striegel im Frühjahr im richtigen Vegetationsstadium eingesetzt, so wird der Haupttrieb der Nutzpflanzen abgeknickt und die Bestockung wird angeregt, was wiederum zu einem dichten Pflanzenbestand führt.

Düngung:

"Komm oft, bring wenig!" Diesen Merksatz gilt es bei der Düngung immer im Hinterkopf zu behalten. Mist sollte hauptsächlich im Herbst ausgebracht werden, weil der Großteil des verfügbaren Stickstoffs organisch gebunden ist und verzögert wirkt. Nebenbei hat der Mist so mehr Zeit in den Boden einzuwachsen und somit können Futterverschmutzungen im Folgeschnitt minimiert werden. Bei den flüssigen Düngern, sprich Jauche und Gülle, ist es wichtig, genügend Wasser hinzuzufügen. Durch die Vermischung mit Wasser im Verhältnis 1:1 können gasförmige Stickstoffverluste bei der Lagerung als auch bei der Ausbringung verhindert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die richtig verdünnte Gülle ein sehr gutes Fließverhalten aufweist und somit wenig Blattmasse verschmutzt. Zu viel und unverdünnte Gülle bildet oftmals eine Güllekruste. Dies gilt es unbedingt zu verhindern, denn unter dieser Kruste ersticken die Gräser und der Kräuteranteil nimmt zu. Im Idealfall wird die Gülle 1:1 verdünnt und nur ein dünner Schleier ausgebracht. Eine Faustzahl für die Stickstoffmenge je Hektar und Schnitt ist die Anzahl der Schnitte mit zehn zu multiplizieren. So sollten auf eine Dreischnittwiese 30 kg Stickstoff je Schnitt ausgebracht werden. Ein Kubikmeter Rindergülle weist durchschnittlich rund 2 kg Stickstoff auf. Dies ergibt schließlich Güllemengen von ca. 15 Kubikmeter je Hektar und Schnitt. Aber nicht nur über die Stickstoffdüngung, sondern auch die Phosphordüngung solle man sich Gedanken machen. Da die Ausscheidungen unserer Wiederkäuer sehr phosphorarm sind, gilt es in den meisten Fällen eine mineralische Phosphor-Ergänzungsdüngung durchzuführen. Im Vorfeld sollte dieses Defizit aber durch eine Bodenprobe genau bestimmt werden.

Nachsaat:

Um an einem Betrieb wirtschaftlich zu arbeiten und Zukaufsfuttermittel einzusparen, ist es wichtig, Grundfutter höchster Qualität zu erzeugen. Somit müssen Grünlandbestände vor der Blüte geerntet werden, da mit der Blüte Energie und Eiweißgehalte drastisch abnehmen. Damit kommt einher, dass die Pflanzen nicht in der Lage sind, auszusamen. Damit wird wiederum das Samenpotenzial der wertvollen Futtergräser reduziert und es muss technisch in Form einer Nachsaat nachgeholfen werden. Auch bei zufriedenstellenden Grünlandbeständen sollte eine periodische Nachsaat im Spätsommer/Herbst angestrebt werden, um den Bestand auf dem gewünschten Niveau erhalten. Eventuell wird es so eingeteilt, dass jedes Jahr ein Drittel der am Hof vorhandenen Flächen nachgesät wird. So könnte der Arbeitsaufwand reduziert werden und eine Fläche würde alle drei Jahre nachgesät und dabei mit jungen, vitalen Pflanzenarten gestärkt werden.

Bei Fragen zum Artikel oder zur Optimierung der Grünlandbewirtschaftung stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LK Tirol gerne zur Verfügung.

Information für Teilnehmer:innen der ÖPUL Maßnahme Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem Grünland

Teilnehmer:innen an der Maßnahme müssen verpflichtend bis Ende 2025 Bodenuntersuchungsergebnisse in ausreichender Anzahl vorweisen können und auf das AMA Portal uploaden. Weiters ist eine fünfstündige Weiterbildungsverpflichtung zu absolvieren.

Es werden alle per 2. Jänner 2023 vorgemerkten Teilnehmer:innen, bezirksweise gestaffelt auf drei Jahre, zur Untersuchungsaktion per Mail eingeladen und ein Schulungsangebot erstellt. Die hohe Teilnahmezahl ist für die Mitarbeiter:innen der LK herausfordernd, deshalb können zu diesem Thema keine einzelbetrieblichen Beratungen durchgeführt werden. Alle Details ergehen per Mail zeitgerecht an die betroffenen Betriebe.