Bioschweinemast: So können Sie den Erlös optimieren

Spannungsfelder bei der Bioschweinemast

Wie so oft, liegt die Wahrheit dazwischen: Ferkel kaufen, füttern und Geld verdienen oder extreme Mastdauer, Rationen weitab des Bedarfs, überhöhter Futterverbrauch, extreme Futterkosten, Arbeit ohne Ende, Schwanzbeißen, tiergesundheitliche Probleme, hohe Verlustraten, schmutzige Tiere und ein leeres Sparschwein.

Konkrete Daten noch dünn gesät

Konkrete Betriebsdaten sind in der Bioschweinemast dünn gesät. Deshalb wurde mit einem LK NÖ Modellbetrieb bei aktuellen Marktpreisen und Durchschnittsleistungen gerechnet. Die Bioschwein Austria VertriebsGmbH hat ausführliche Marktinformationen zur Verfügung gestellt.

Bei aktuellen Marktpreisen bleiben einem Bioschweinemäster mit durchschnittlichen Schlachtleistungen von zirka 415 Euro Erlös nach Abzug der Direktkosten etwa 35 bis 70 Euro direktkostenfreie Leistung (DfL) je Mastschwein. Abhängig ist das insbesondere von den Futterpreisen. Vom Minusgeschäft bis über 100 Euro direktkostenfreier Leistung je Mastschwein ist die Spanne zwischen einzelnen Betrieben enorm.

Bei aktuellen Marktpreisen bleiben einem Bioschweinemäster mit durchschnittlichen Schlachtleistungen von zirka 415 Euro Erlös nach Abzug der Direktkosten etwa 35 bis 70 Euro direktkostenfreie Leistung (DfL) je Mastschwein. Abhängig ist das insbesondere von den Futterpreisen. Vom Minusgeschäft bis über 100 Euro direktkostenfreier Leistung je Mastschwein ist die Spanne zwischen einzelnen Betrieben enorm.

Mit der direktkostenfreien Leistung müssen die Abschreibung für den Stall und die eigene Entlohnung verdient werden. Basis dafür, dass die Kosten nicht überhandnehmen, ist eine solide biologische Leistung. Andererseits gilt es gerade in ökonomisch engen Zeiten, unbedingt den Erlös über alle verfügbaren Hebel zu optimieren, um ökonomisch erfolgreich zu sein.

Potential beim Schlachtgewicht nutzen

Das durchschnittliche Schlachtgewicht von Bioschweinen liegt etwa bei 106 Kilogramm. Zehn Prozent der Schweine kommen allerdings aus Betrieben mit einem Schlachtgewicht unter 95 Kilogramm und zehn Prozent aus Betrieben mit über 114 Kilogramm Schlachtgewicht.

Der Erlösunterschied zwischen diesen beiden Gruppen liegt bei über 75 Euro. Deshalb ist das Schlachtgewicht ein Hebel mit einer erheblichen wirtschaftlichen Wirkung.

Dass der Muskelfleischanteil (MFA) mit steigendem Schlachtgewicht abnimmt, ist nur bedingt belegbar. Abhängig ist der Muskelfleischanteil vorwiegend vom Fütterungsmanagement und der verwendeten Genetik. Ein Erhöhen des Schlachtgewichts um fünf Kilogramm ermöglicht zwar weniger Umtriebe und lässt damit die Stallplatz- und Lohnkosten je Tier steigen, bringt aber trotzdem einen um 7,5 Euro je Mastschwein höheren Grenznutzen.

Der Erlösunterschied zwischen diesen beiden Gruppen liegt bei über 75 Euro. Deshalb ist das Schlachtgewicht ein Hebel mit einer erheblichen wirtschaftlichen Wirkung.

Dass der Muskelfleischanteil (MFA) mit steigendem Schlachtgewicht abnimmt, ist nur bedingt belegbar. Abhängig ist der Muskelfleischanteil vorwiegend vom Fütterungsmanagement und der verwendeten Genetik. Ein Erhöhen des Schlachtgewichts um fünf Kilogramm ermöglicht zwar weniger Umtriebe und lässt damit die Stallplatz- und Lohnkosten je Tier steigen, bringt aber trotzdem einen um 7,5 Euro je Mastschwein höheren Grenznutzen.

Jedes Kilogramm zahlt sich aus

Dabei wird jedoch unterstellt, dass die Futterverwertung nicht schlechter wird. Je nach Kosten der Futterration am jeweiligen Betrieb und den Tageszunahmen in der Endmast zahlt sich jedes zusätzliche Kilogramm Schlachtgewicht aus, solange für die Lebendgewichtzunahme nicht über 4,5 bis acht Kilogramm Futter benötigt werden. Bei fünf Kilogramm zusätzlichem Schlachtgewicht bedeutet das, dass sich die Futterverwertung für die gesamte Mastperiode um nicht mehr als 0,16 Kilogramm Futter je Kilogramm Zuwachs verschlechtern darf.

Den Bogen nicht überspannen

Das Erhöhen des Schlachtgewichts zahlt sich vor allem bei niedrigen Futterkosten und hohen Leistungen aus, insbesondere in der Endmast sowie bei einem hohen Mastschweinepreis. Starke Abschläge ab 130 Kilogramm ziehen eine Grenze bei der Höhe des Schlachtgewichts. Reizt man die obere Gewichtsgrenze zu sehr aus, werden auch vermehrt zu schwere Tiere geschlachtet.

Schlachtverzögerung kann Konsequenzen haben

Natürlich hängt das davon ab, wie gut man die Sortierung der schlachtreifen Schweine im Griff hat. Schiebt aber der Vermarkter die zur Schlachtung angemeldeten Tiere über ein oder zwei Wochen, kann das böse Konsequenzen haben, da die Schweine zügig weiterwachsen.

Für Tiere über 130 Kilogramm sinkt der Erlös plötzlich um etwa 170 Euro je Tier vom Mastschweinepreis auf den Erlös für Zuchtsauen. Umgerechnet auf den Gesamtbestand bedeuten zwei Prozent solcher übergewichtigen Tiere 3,3 Euro Mindererlös je Mastschwein. Eine regelmäßige Gewichtskontrolle durch Wiegen oder eine andere Messmethode, wird deshalb unbedingt empfohlen.

Für Tiere über 130 Kilogramm sinkt der Erlös plötzlich um etwa 170 Euro je Tier vom Mastschweinepreis auf den Erlös für Zuchtsauen. Umgerechnet auf den Gesamtbestand bedeuten zwei Prozent solcher übergewichtigen Tiere 3,3 Euro Mindererlös je Mastschwein. Eine regelmäßige Gewichtskontrolle durch Wiegen oder eine andere Messmethode, wird deshalb unbedingt empfohlen.

Umtriebe durch Tageszunahmen erhöhen

Werden die Tageszunahmen von 750 auf 850 Gramm gesteigert, kann man beispielsweise auch die Umtriebe je Mastplatz von 2,2 auf 2,4 erhöhen. Dadurch können im Jahr etwa zehn Prozent mehr Tiere je Stallplatz gemästet werden, sofern das über den Ferkelbezug möglich ist. Dadurch erhöht sich der Erlös je Mastplatz und es sinken die Stallplatzkosten je Mastschwein. Es bleibt ein zusätzlicher Grenznutzen von etwa 5,5 Euro pro Mastschwein. Hand in Hand mit den Tageszunahmen verbessert sich gewöhnlich auch die Futterverwertung, die maßgeblich auf die Futterkosten wirkt.

Muskelfleischanteil nicht überbewerten

Der Muskelfleischanteil (MFA) hängt ebenfalls stark von der Fütterung ab. In der Bioschweinemast liegt dieser im Durchschnitt bei 58,3 Prozent. Der Einfluss auf den ökonomischen Erfolg ist im Vergleich zur konventionellen Schweinemast (MFA = 60,4 %) nicht so bedeutend. Die Auf- und Abschläge je MFA-Prozent sind genau gleich, während der Gesamterlös für ein Biomastschwein wesentlich höher ist.

Den Muskelfleischanteil zu erhöhen, kostet einem Bioschweinehalter deutlich mehr als seinen konventionellen Kollegen, da Eiweißfutter in Bioqualität teurer ist.

Den Muskelfleischanteil zu erhöhen, kostet einem Bioschweinehalter deutlich mehr als seinen konventionellen Kollegen, da Eiweißfutter in Bioqualität teurer ist.

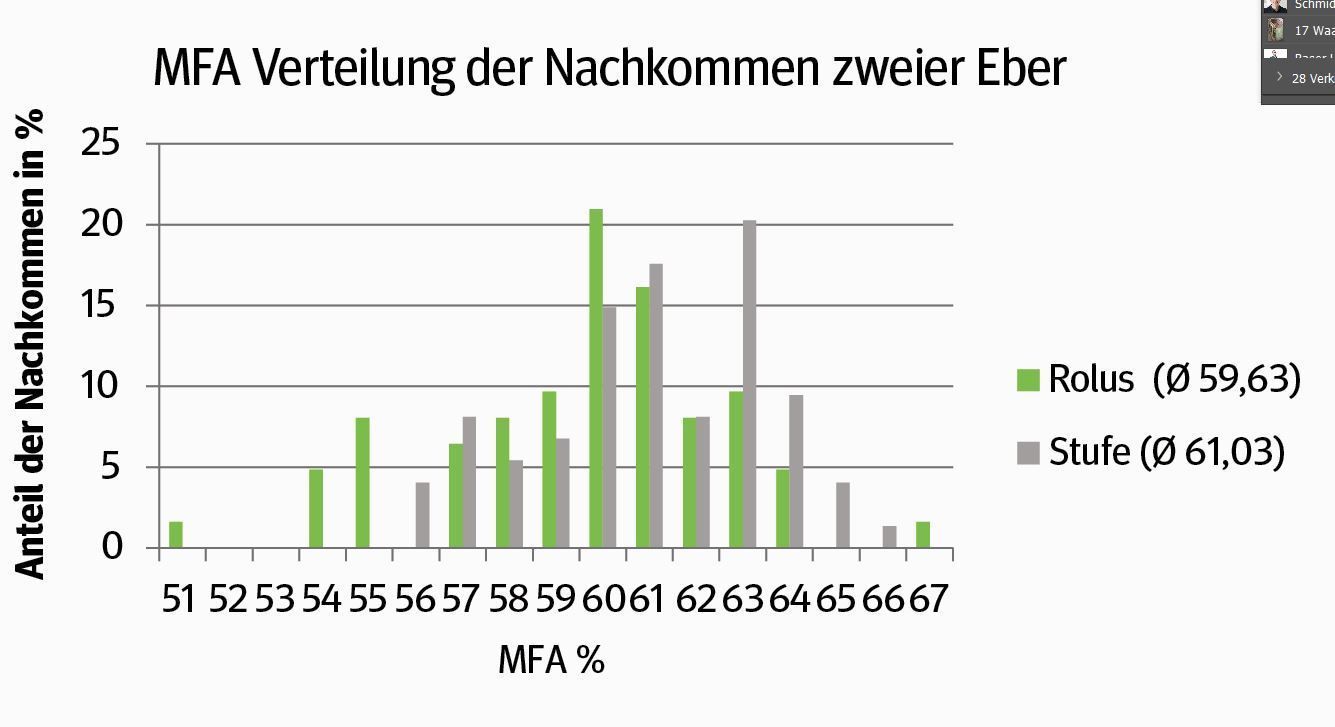

Eberauswahl muss zur Maststrategie passen

Die Grafik zeigt, wie sehr sich die Nachkommen zweier Eber auf demselben Betrieb bei gleicher Haltung und Fütterung im Muskelfleischanteil (MFA) unterscheiden können. Der Unterschied von durchschnittlich 1,4 Prozent MFA schlägt sich in diesem Beispiel mit über fünf Euro je Mastschwein nieder. Da kann es sich als Mäster auf alle Fälle auszahlen, mit dem Ferkelproduzenten über dessen Ebereinsatz zu sprechen und einen Mehrpreis für eventuell teureres Sperma zu bezahlen. Durch gezielte Eberauswahl sind, ausgehend von einem Durchschnittseber, Leistungssteigerungen bei Futterverwertung, MFA, Tageszunahmen möglich, die sich ökonomisch mit fünf bis zehn Euro je Mastschwein niederschlagen. Es sind dabei genetische Zusammenhänge zu beachten. Die Eber unterscheiden sich beispielsweise auch bei den Tageszunahmen um 130 Gramm, allerdings in umgekehrter Reihenfolge.

Einfluss von Tiergesundheit und Genetik beachten

Ein Erhöhen des MFA von 58 Prozent um ein Prozent kommt einem Mehrerlös von zirka 4,8 Euro gleich. Für diese Erhöhung dürften in der Fütterung maximal ein bis zwei Prozent mehr Soja in der Ration oder rund vier bis sieben Kilogramm je Mastschwein eingesetzt werden, ohne dass die Mehrkosten den Mehrerlös übersteigen. Zehn Prozent der Schweine in der Bioschweinehaltung aus Betrieben mit weniger als 56,3 Prozent MFA und zehn Prozent mit mehr als 60,0 Prozent MFA zeigen aber, dass es für einige Betriebe Spielraum nach oben gibt. Der Erlösunterschied macht bei 106 Kilogramm Schlachtgewicht etwa 19 Euro aus. Nicht unterschätzt werden darf der Einfluss von Tiergesundheit und Genetik auf den Muskelfleischanteil.

Auf Tageszunahme und Futterverwertung achten

Erhöht man den MFA, muss man aufgrund genetischer Zusammenhänge auch damit rechnen, Tageszunahmen und Futterverwertung zu verschlechtern. Weibliche Tiere sind generell magerer als Kastraten. Der MFA kann auch jahreszeitlich bedingt zwischen Sommer und Winter um ein bis drei Prozent schwanken. Der Unterschied sollte über Fütterungs- und Haltungsmaßnahmen so gering wie möglich gehalten werden.

Mit stabiler Preisentwicklung solide planen

Einfacher als an der eigenen Leistung zu arbeiten, ist es, Preissteigerungen zu fordern. Der einzelbetriebliche Einfluss auf den Preis ist allerdings überschaubar. Nachdem der Ferkel- direkt an den Mastschweinepreis gebunden ist, muss man einrechnen, dass mit einer Preissteigerung auch die Ferkel und die Verluste teurer werden. Von zehn Cent Preiserhöhung bleiben somit 6,8 Euro höhere direktkostenfreie Leistung je Mastschwein. Für Betriebe mit vornehmlich eigener Futtergrundlage sind stabile Preise, die regelmäßig zumindest auf Inflation und langfristige Kostensteigerungen angepasst werden, eine bedeutende Planungsgrundlage. Die kalkulierten Werte in diesem Artikel beziehen sich ausschließlich auf Durchschnittswerte. Man kann sie nicht eins zu eins auf jeden Betrieb umlegen.

Man hat es selbst in der Hand

Von Bedeutung ist, wo man mit dem eigenen Betrieb liegt. Viele Kennzahlen sind relativ einfach erhebbar oder liegen zum Beispiel durch Abrechnungen und Fleischklassifizierungsprotokolle ohnehin vor. Wichtig ist es, die vorhandenen Daten auch regelmäßig zu überprüfen, auszuwerten, daraus Schlüsse zu ziehen und danach zu handeln. Denn je mehr man macht, desto weniger hat man zu tun, umso mehr danken es die Tiere mit guten Leistungen. Diese stehen wiederum in direktem Zusammenhang mit dem ökonomischen Betriebserfolg. Gewinnt man nur zehn Euro Erlös je Mastschwein, macht das bei 200 verkauften Tieren 2.000 Euro aus und entspricht damit bereits einem guten Monatslohn oder einem schönen Familienurlaub.

Arbeitskreis Bioschweinemäster lädt zur Infoveranstaltung

Bei einer Infoveranstaltung zur Gründung eines Arbeitskreises für Bioschweinemäster wird am 3. Februar 2022 ab 10 Uhr im Raum Mostviertel unter anderem diskutiert, wie man den Erlös steigern kann. Betriebe haben die Möglichkeit, sich zu vergleichen, zu diskutieren und einen Betrieb zu besichtigen. Anmeldung und nähere Infos:

helmuth.raser@lk-noe.at oder Tel. 0664 60 259 23214.

helmuth.raser@lk-noe.at oder Tel. 0664 60 259 23214.